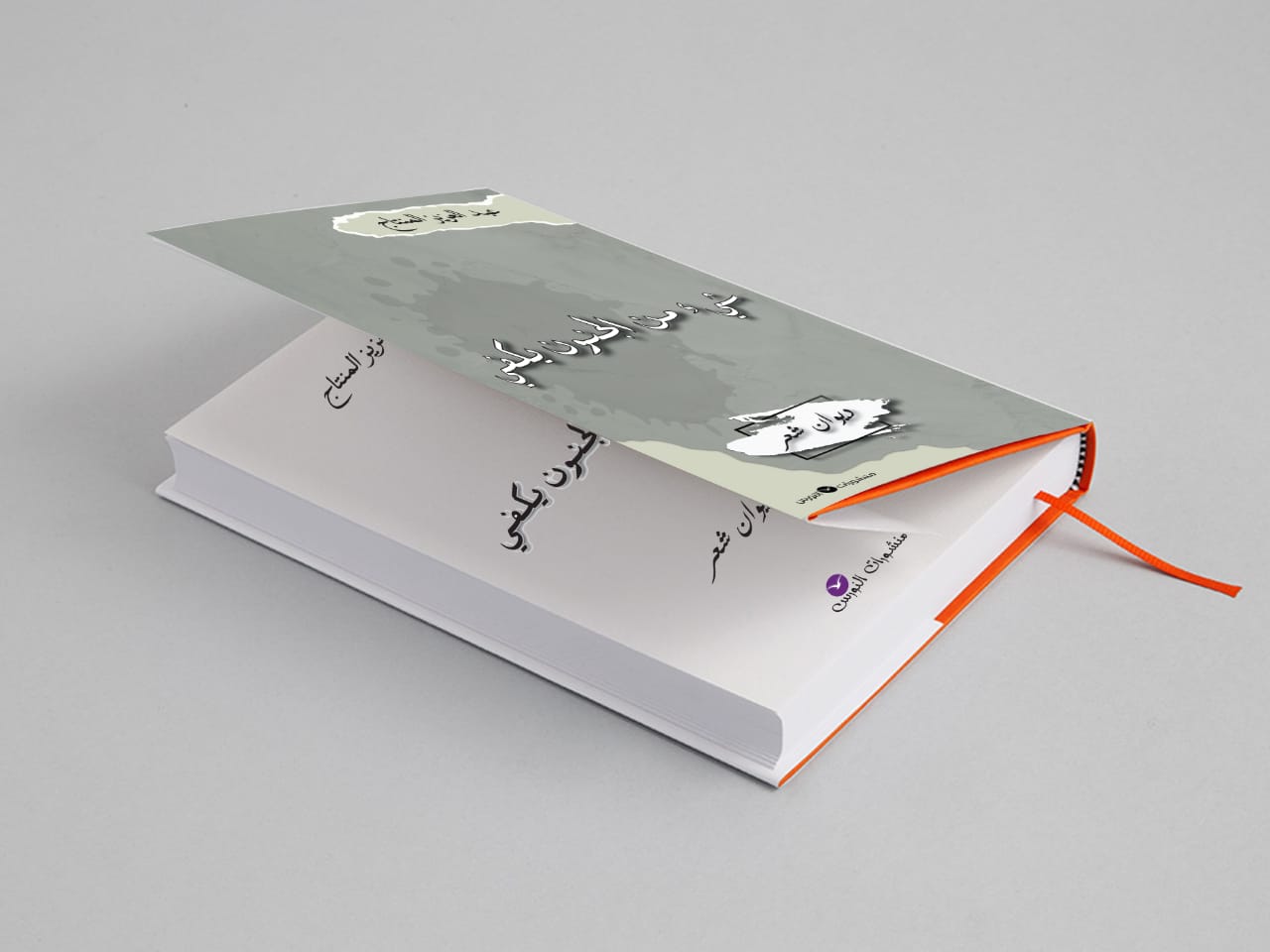

بمناسبة صدور “شيء من الجنون يكفي” ديوان الشاعر عبد العزيز المنتاج الأول، وباكورة أعماله الإبداعية، منشورات النورس، الذي يتوزع على 142 صفحة من الحجم المتوسط، ويضم تسعا وستين قصيدة تعمد الشاعر عدم ترتيبها زمنيا، كان لقاء البوح والاعتراف مع الشاعر عبد العزيز المنتاج الذي اعتبر ديوانه محملا بثيمات الموت والحزن وسوداوية النهايات… محاولا استنطاق شواهد القبور، وإعادة دورة الزمن أو على الأقل توقيفها ومساءلتها عما وقع، وكيف سُلّت الأحلام من أعين الحالمين لتتحول إلى مآسي و أحزان… متكئا على أساطير لا تفارقنا مثل سيزيف، لوركا، المتنبي، الحلاج، قابيل، حنظلة، سالومي… وعلى لغة شفيفة تشير وتلمح.

من أين جئت إلى القصيدة؟

علاقتي بالقصيدة، بدأت في المرحلة الإعدادية، حين اكتشفت الشعر خلال دروس اللغة العربية، فأثارتني تلك القصائد الباذخة للفاتن امرئ القيس والمتنبي والأعمى الذي رأى، بشار بن برد وأبو العلاء المعري والحكيم المنفلت المتنبي، ثم شعر النقائض بين جرير والفرزدق والأخطل… وغيرهم كثيرون، فبدأت أنسج على منوالها، وكانت أولى محاولاتي هجاء أستاذ اللغة العربية، في إحدى الجلسات مع الأصدقاء، مما كاد أن يكلفني مقعدي الدراسي في الإعدادية بعد انتشار المحاولة في أوساط التلاميذ وبلوغها الأستاذ المعني الذي كان محط تجاربي الأولى المعارضة لكبار الشعراء القدامي خاصة.

علاقتي بالقصيدة، بدأت في المرحلة الإعدادية، حين اكتشفت الشعر خلال دروس اللغة العربية، فأثارتني تلك القصائد الباذخة للفاتن امرئ القيس والمتنبي والأعمى الذي رأى، بشار بن برد وأبو العلاء المعري والحكيم المنفلت المتنبي، ثم شعر النقائض بين جرير والفرزدق والأخطل… وغيرهم كثيرون، فبدأت أنسج على منوالها، وكانت أولى محاولاتي هجاء أستاذ اللغة العربية، في إحدى الجلسات مع الأصدقاء، مما كاد أن يكلفني مقعدي الدراسي في الإعدادية بعد انتشار المحاولة في أوساط التلاميذ وبلوغها الأستاذ المعني الذي كان محط تجاربي الأولى المعارضة لكبار الشعراء القدامي خاصة.

بدأت هجاء في الصغر وانتهيت عاشقا وراثيا في الكبر؟

أعتقد أن هذا النص الكارثي، قلدني مسؤولية الشعر، فازداد ارتباطي به، وخاصة في غرض الهجاء الذي برعت فيه ولم أعد أهتم به الآن. في سنة 1995 وبعد وفاة والدتي، بعثت بقصيدة رثاء حزينة لبرنامج إذاعي كان يقدمه المرحوم الشاعر وجيه فهمي صلاح، الذي أثنى على قصيدتي بشكل ملفت للانتباه ونصحني بمواصلة قراءه الشعر وكتابته، لأن الشعر غير الموزون بنظره لا يعد شعرا، وإن كان يحمل صورا وإيقاعا داخليا، لم تغادرني القصيدة وإن صددت عنها.

هكذا استمرت علاقتي بالشعر، فغرفت من قديمه وحديثه. لكن مع نهاية التسعينيات سأنفتح على الشعر الحديث، وخاصة بعد وفاة نزار قباني الذي رثيته بقصيدة نشرتها لي جريدة وطنية، الأمر الذي سيجعلني أهتم بكتابة الشعر الحر، وأمرّ بعد ذلك إلى رواد كبار مثل نازك والبياتي والسياب ونزار قباني، مقتنعا بدعوات التجديد، لأصل في مرحلة لاحقة إلى محمود درويش وسميح القاسم وأحمد مطر ومعين بسيسو وأدونيس وسعدي يوسف وعبد المعطي حجازي وأحمد المجاطي والطبال والمومني والسرغيني وبنيس وبنطلحة وأيت وارهام وسعد سرحان ومليكة العاصمي والمهدي أخريف وباقي الشعراء الذين كانت تنشر قصائدهم على صفحات الملاحق الثقافية للعلم والاتحاد الاشتراكي وأنوال وبيان اليوم، وقد توجت نهاية سلك الإجازة بإعداد دراسة موضوعاتية في شعر بدر شاكر السياب الذي حملني شيئا من لعنته وخاصة علاقته بالحزن والموت والجنون.

من أين جاءك هذا الجنون الذي عنونت به ديوانك؟

كثيرون هم الشعراء والمبدعون الذين قرروا أن يركبوا قارب الجنون للتجديف ضد أمواج الحياة المتقلبة، أحيانا لمواجهة القبح والبشاعة، وأحيانا أخرى للتعبير عن عدم انتمائهم لهذا العالم، ورفضهم للحياة التي لا تعدو في نظرهم غير لعنة، وقد تطور لديهم هذا الجنون ليتحول إلى تحد اضطروا معه إلى إنهاء حياتهم، السياب وصل حافة الجنون وأصبح الموت أعز أمانيه، نفس الشيء عن أمل دنقل المتمرد، ناهيك عمن وجدوا في الموت خلاصا لهم مثل خليل حاوي وكريم حوماري وآخرين من كل العالم مثل تشيرازي بافيزي وسيوران ورامبو وهمنغواي والروسي ماياكوفسكي. بالنسبة إلي لا أريد كل هذا الجنون لأعيش وأفهم ما يجري، فقط شيء منه يكفي، ليس ليستوي العالم وتكتمل القصيدة، لأنها من وجهة نظر الشعر لن تكتمل، ولكن فقط لتروق وتستساغ.

كثيرون هم الشعراء والمبدعون الذين قرروا أن يركبوا قارب الجنون للتجديف ضد أمواج الحياة المتقلبة، أحيانا لمواجهة القبح والبشاعة، وأحيانا أخرى للتعبير عن عدم انتمائهم لهذا العالم، ورفضهم للحياة التي لا تعدو في نظرهم غير لعنة، وقد تطور لديهم هذا الجنون ليتحول إلى تحد اضطروا معه إلى إنهاء حياتهم، السياب وصل حافة الجنون وأصبح الموت أعز أمانيه، نفس الشيء عن أمل دنقل المتمرد، ناهيك عمن وجدوا في الموت خلاصا لهم مثل خليل حاوي وكريم حوماري وآخرين من كل العالم مثل تشيرازي بافيزي وسيوران ورامبو وهمنغواي والروسي ماياكوفسكي. بالنسبة إلي لا أريد كل هذا الجنون لأعيش وأفهم ما يجري، فقط شيء منه يكفي، ليس ليستوي العالم وتكتمل القصيدة، لأنها من وجهة نظر الشعر لن تكتمل، ولكن فقط لتروق وتستساغ.

كيف تنتقل من الصحافة المهتمة باليومي والطارئ، كممارسة يومية وكتكوين أكاديمي، إلى الشعر الذي يرتبط بالجوهري واللامفكر فيه، بحثا عن معنى المعنى؟

تجربتي في الصحافة كانت مجرد نزوة، أردت من خلالها كشف الحقيقة من خلال ما كنت أنشره من مقالات دفاعا عن حقوق الآخرين وإنصافا لهم، وربما قبل أن تتطور إلى مقالات رأي أو تحليل مرتبط بالشأن السياسي في مرحلة من المراحل، وما يثير في ثنائية الصحافة والشعر بالنسبة لي أنهما معا تعبير عن الرفض والاستنكار، فالصحافة تمدك بمشاهد واقعية تكتب عنها وتنشرها للقارئ وللرأي العام، بينما القصيدة تعبير عن هذه المشاهد بشكل جواني ورمزي، يتيح لك الاحتفاظ بأثر ذلك على نفسك، تغضب فتكتب مقالا للنشر أو قصيدة تخفيها أو تمزقها بعد لحظات… الصحافة كتابة للآخرين بينما الشعر كتابة للذات، صراخ بصمت أمام ما تراه وما يؤثر فيك.

أستطيع أن أقول كذلك أن عاطفة الشاعر وصدقه قد تدفعه إلى ملامسة مشاعر قرائه فتدفعه إلى النجاح، ولنأخذ مثالا على ذلك نافذة الأربعاء للكبير عبد الرفيع الجواهري التي تعد مرجعا في العمود الصحفي الساخر في المغرب، والتي خطتها لسنوات أنامل شاعر.. هذا مع التأكيد على أني لم أمارس الصحافة إلا بشكل عابر وفي فترة وجيزة من حياتي.. إذا كنت تقصد باالطبع الممارسة الصحافية، أما الاهتمام النضري بإشكالات الصحافة فهو ليس فقط جزء من تخصصي الأكاديمي ولكنأيضا من تورطي عميا في إشكالات الصحافة الكبرى.

هناك حضور كبير للنص القديم في قصائدك، كيف هاجرت النصوص القديمة إلى شعرك بدل قصيدة النثر والقصيدة الجديدة؟

من الطبيعي أن ترتد قصائدي إلى ما غرفته من شعر، فأنا في مرحلة من المراحل كنت مفتونا بالشعر العربي القديم بكل عصوره حتى مرحلة البعث والإحياء مع البارودي وبعدها مع شعراء المهجر والديوان، وخاصة مع شوقي وحافظ إبراهيم وأبي القاسم الشابي، وعبد الكريم بن ثابت بالمغرب، قبل أن أدمن الشعر الحر مع رواده الكبار، ناهيك عما اطلعت عليه من شعر مترجم لشعراء عالميين قدمتهم لنا المجلات العربية مثل الآداب وشعر ونزوى..

ذكرت الشعر المترجم، هل تقصد أنك لم تقرأ للشعر العالمي إلا عبر لسان عربي مبين؟

إذا كانت هذه القراءات المتعددة والمتنوعة قد فتحت لي آفاقا رحبة للاطلاع، فإنها بالمقابل شكلت لي مخزونا لا إراديا أمتحي منه نصوصي وتعابيري وشخصياتي، التي أحاول أن أمنح فرصة ثانية لمخاطبة القارئ، مثل ما فعلت مع سيزيف وقابيل ووحشي والمتنبي وحنظلة. هذا على مستوى الأسماء “الأساطير”، أما على مستوى اللغة فهي بالتأكيد وليدة لما قرأته من شعر عربي، وخاصة الشعراء الذين أثروا في تكويني كثيرا ومنهم المتنبي والسياب. فحتى وإن حاولت أن أخفي الأمر لن يكون بمقدوري، بمعنى أن الشاعر لن يكون إلا ابن بيئته التي ورد منها، والثقافة التي نهل منها، وبالتالي فهو امتداد واستمرار لهذه الثقافة في وقته الراهن، لكن مع استمرار موجات التجريب، وتعدد الواجهات المنفتح عليها حتما ستحدث القطيعة، ولعلك ترى أن هناك قطيعة على مستوى الشكل والايقاع والأغراض، ما يعني أننا مستقبلا قد نرى قطيعة على مستوى الصور واللغة وعموم القصيدة.